隨著汽車行業轉型窗口期的日益收縮,車企對于轉型謀變的緊迫感明顯強化。

中國汽車工業協會最新數據顯示,2024年11月,我國汽車產銷量分別為343.7萬輛和331.6萬輛,環比分別增長14.7%和8.6%,同比分別增長11.1%和11.7%,創下月度產銷歷史新高。

但市場的分化同樣明顯,在燃油車時代擔當汽車產業發展火車頭的國有車企,近年來同樣面臨合資品牌利潤大幅縮水,自主品牌新能源車尚未挑起大梁的困境。如何通過改革創新,來擺脫銷量和業績下滑的不利影響,已然成為頭部車企的必修課。

銀河證券此前研報指出,2024年前三季度,央國企乘用車新能源滲透率不足,遠低于民營企業75%的水平,新能源轉型落后帶來市場空間的縮窄,央國企整體利潤有所下滑,2023年民營乘用車企實現歸母凈利潤344.11億元,首次超越央國企。

顯然,今年作為國企改革深化提升行動收官之年,疊加國資委提出對三大汽車央企新能源業務的單獨考核,國有車企在新能源轉型等領域的積極性已被充分激發,通過多手段促進改革成為發展的必然。銀河證券研報表示:“展望未來,在國產汽車品牌崛起之路上,民企更加靈活多變,國企則更加穩健,二者仍將繼續并行發展,合力推動我國汽車工業國際競爭力的提升。”

國有車企集中調整總部職能

對于眾多傳統車企,尤其是國有車企而言,如何進一步提升效率來沖刺實現轉型目標,或將成為其2025年工作的重中之重。

2024年12月31日,東風集團召開總部職能部門調整啟動會,宣布總部定位由戰略管控向“運營+統籌”轉型,調整隊形,對自主乘用車業務實施運營。據悉,此次調整是繼新能源“躍遷”、研發“躍動”、商用車“躍升”、零部件“躍創”之后,構建與新能源“4+2”布局發展相匹配的組織架構體系的又一重要舉措。

重大調整的背后,是東風集團連續兩年在銷量層面的失利。2023年初,東風集團提出2023年要挑戰350萬輛銷量目標,最終當年銷售汽車242萬輛,同比下滑17%。2024年,東風集團將銷量目標定在320萬輛。現在東風集團預計2024年全年銷售汽車248萬輛,同比增長2.5%;終端交付256萬輛,同比增長4.8%。

盡管整體銷量表現并不盡如人意,但東風集團在新能源轉型領域取得的成績也確實可圈可點。得益于一系列高端車型的推出,嵐圖汽車已連續四個月銷量破萬,產品市場均價穩定在35萬元以上。據悉,嵐圖要在2025年沖擊20萬輛的銷量目標。

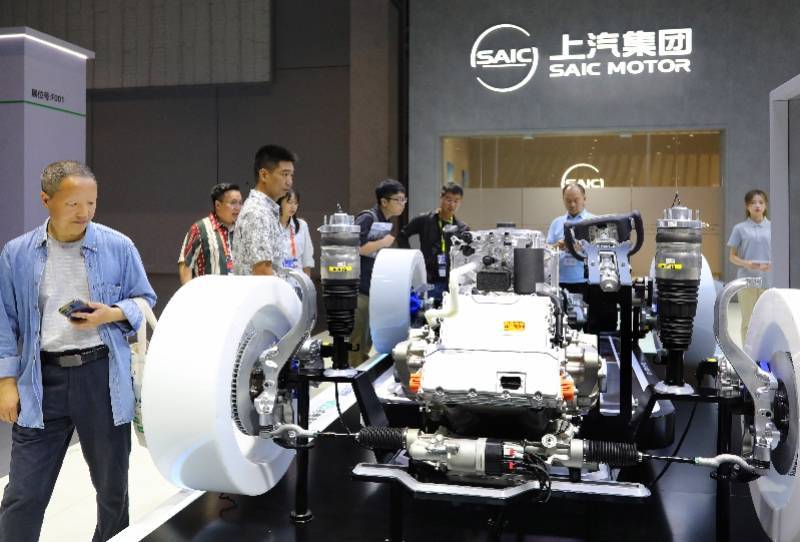

新華社照片

事實上,東風并非業內首個強化總部運營職能的國有車企,在上汽集團去年8月密集的人事調整中,“優化管理結構,提升運營效率和市場競爭力”,無疑是出現最多的字眼。

此外,去年10月底,廣汽集團宣布,將對自主品牌的管理模式由戰略管控向經營管控轉變,并同步實施相關組織機構改革,并在同期將總部由廣州珠江新城搬至番禺汽車城,同樣被業內視為廣汽變革的序幕。

廣州車展期間,曾慶洪與馮興亞身著統一工裝形象對外,也被視為向外傳遞了發起改革、二次創業的決心。在廣汽為期三年的“番禺行動”中,首要任務便是“由戰略管控向經營管控轉型,建立自主品牌為核心的經營管理模式”。

而一汽集團方面,雖然暫未宣布對于總部職能的調整,但去年年底多個業務板塊超30位高管的人事變動,也成為一汽董事長邱現東和總經理劉亦功搭班以來,進行的動作最大的人事調整。在外界看來,此次調整,是一汽在嚴峻轉型壓力之下推進的。

值得一提的是,此次人事變動最令人意外的,是中國一汽常委、副總經理陳彬兼任一汽-大眾黨委書記、總經理。分析人士指出,陳彬以集團副總的身份來直接管理一家合資公司,這與目前一汽-大眾的銷量低迷不無關系,或包含著集團內部挽回合資市場份額的決心。

轉型變革迫在眉睫

與此同時,自去年下半年以來國有車企開始集中強調總部職能的轉變,也引發了市場的兩點疑問,一是為何選擇在這個時間點開啟總部職能的調整,二是為何國有車企普遍對于調整極為重視,甚至用“二次創業”來形容調整?

在業內人士看來,國有車企開啟總部職能調整的原因不外乎兩點。一方面,合資品牌銷量的普遍承壓,讓國有車企失去了以往的“現金奶牛”,自主品牌必須挑起傳統汽車大廠轉型發展的重擔。以往總部僅負責戰略,不參與實際運營的“各自為戰”的模式不再適用,需要強化總部對于包括自主品牌在內的把控力度。

另一方面,隨著新能源時代新車對于各個細分市場的全面覆蓋,消費者對于產品的口味越發挑剔,需要車企從研發、生產、再到終端的營銷上下一條心,來打造真正擁有產品力的車型。這也意味著,國有車企需要從各方面進行深刻的系統化變革,這對車企在實際業務中細節落實和體系能力有極高要求,總部職能的轉變也自然被提上日程。

新華社照片

而對于調整極為重視的背后,也折射出國有車企對于改革的決心和行動力。面對銷量利潤持續下跌的困境,“汽車國家隊”的改革已迫在眉睫。

盡管已普遍有所行動,但轉型之路依然難言輕松。外部環境方面,要加速電動化、智能化轉型以順應市場趨勢;國有車企自身,還要應對傳統燃油車銷量下滑、市場競爭加劇等多重挑戰。如何平衡銷量與利潤,燃油車與新能源,都成為亟待解決的難題。

從近期國有車企的布局來看,對于轉型都有著較為明確的目標和實現路徑。上汽集團通過整零協同降低成本,成功實現產銷筑底回穩,以全年463.9萬輛的成績順利交卷。三年“番禺行動”下,廣汽集團則加碼自主品牌,瞄準自主品牌占集團總銷量60%以上,2027年挑戰自主品牌銷量200萬輛的目標。東風集團則將新能源轉型作為重中之重,形成面向豪華電動越野市場的“猛士”品牌、面向高端新能源市場的“嵐圖”品牌,以及面向主流市場的“東風”品牌的全新品牌格局。

可以預見的是,轉變過程中必然伴隨著陣痛,但在汽車市場格局重塑的重要關口,敢為常人之不敢為,才是投入生存之戰部署戰略反攻的正確態度。正如某集團高管在內部講話中提及:“過去幾年,集團損失的不是錢,而是時間。”對于國有車企而言,其優勢在于底蘊雄厚,并不缺乏反攻的資本,關鍵在于如何使用以及轉型是否堅決。